КМТО "Премьера"

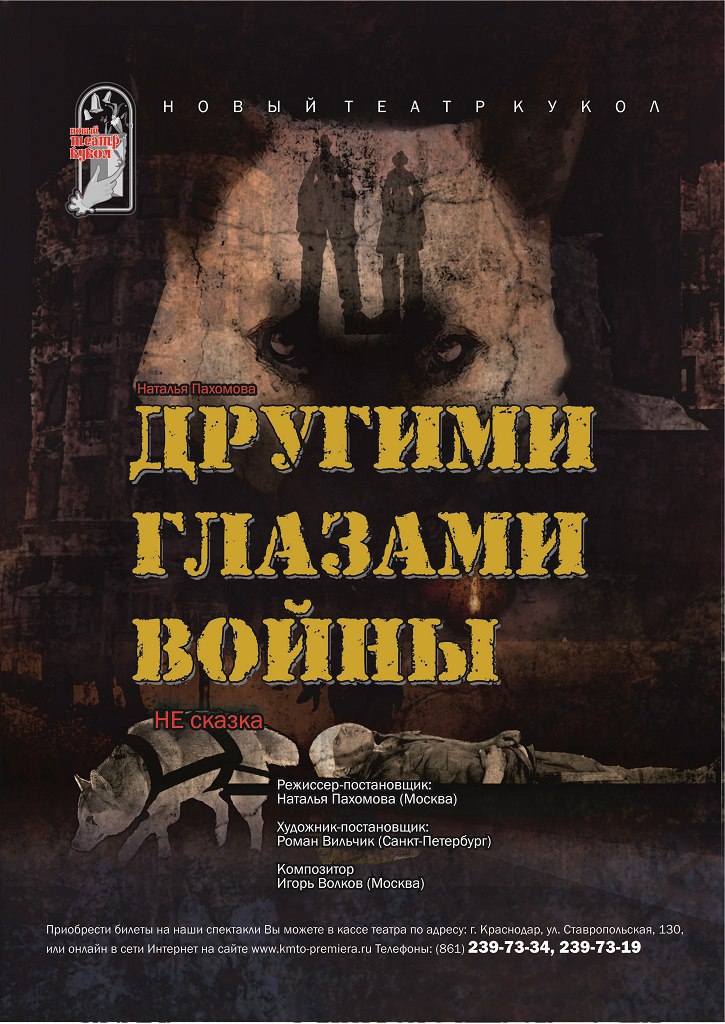

"Другими глазами войны". НЕ сказка в Новом театре кукол

1 мая 2017

"Другими глазами войны". НЕ сказка в Новом театре кукол

О событиях Великой Отечественной войны принято вспоминать несколько раз в год. В День памяти и скорби 22 июня, в День прорыва блокады Ленинграда 18 января и в День Победы 9 мая – обязательно. С репортажами по ТВ, с тематическими постами в соцсетях, а на 9 мая ещё и с растяжками по всем улицам и наклейками «Я помню, я горжусь» на автомобилях. Каждый год ко Дню Победы вся страна вспоминает тех, о ком не помнит весь год. И, как бы страшно ни звучало, это становится привычным. Такая традиция: фильмы, спектакли и концерты в тему. Вспоминают людей, хорошо, что хотя бы несколько раз в год.

Но были и те, о ком почти не говорят даже в День Победы, кого редко упоминают в спецвыпусках новостей к 9 мая, о ком вообще мало кто помнит. Но их вклад в великую победу сложно переоценить. Собаки-сапёры, диверсанты, связисты и взрывники. Лошади и верблюды. Коты в блокадном Ленинграде. Даже "мыши, которых привыкли недооценивать".

Именно о них говорит Краснодарский Новый театр кукол в спектакле «Другими глазами войны» (режиссёр Наталья Пахомова (Москва), художник Роман Вильчик (Санкт-Петербург)). Афиша заявляет «НЕ сказка» и предупреждает о возрастном ограничении – 9+, и всё-таки многие готовятся к лёгкой истории в стиле, как Маха и Жужа за Волшебным кольцом ходили. Всё-таки детский спектакль. Всё-таки театр кукол. Но нет.

На полутёмной сцене на деревянной скамейке сидит огромная кукла. Это человек. Пропорции (большие башмаки, длинные ноги, крупные ладони и маленькая голова, теряющаяся где-то в высоте) ясно дают понять – мы смотрим на него снизу. Мы смотрим другими глазами.

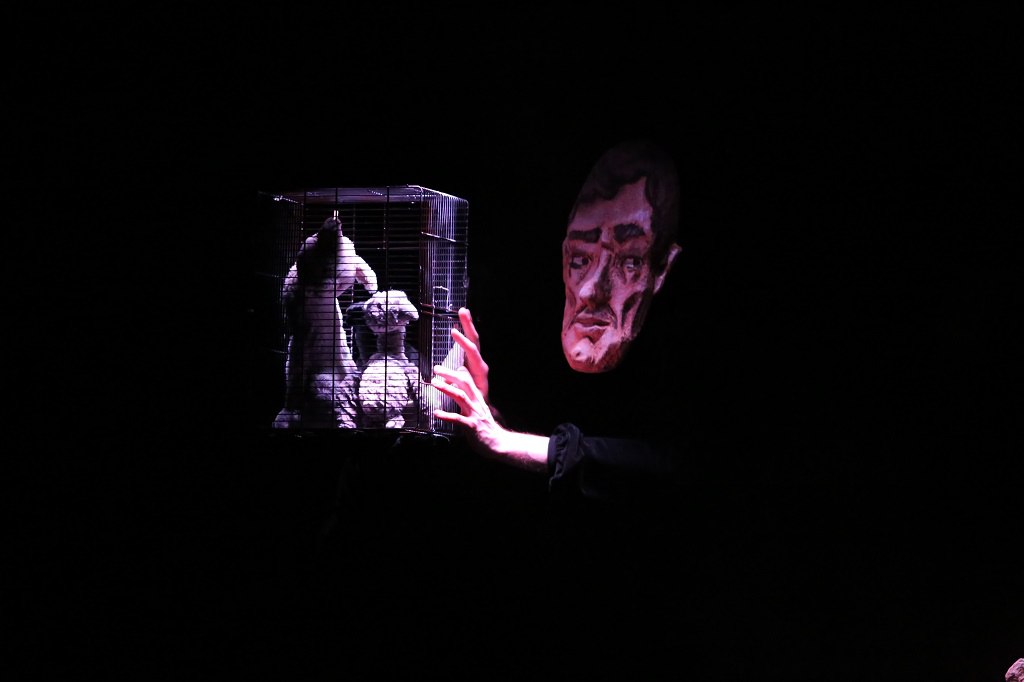

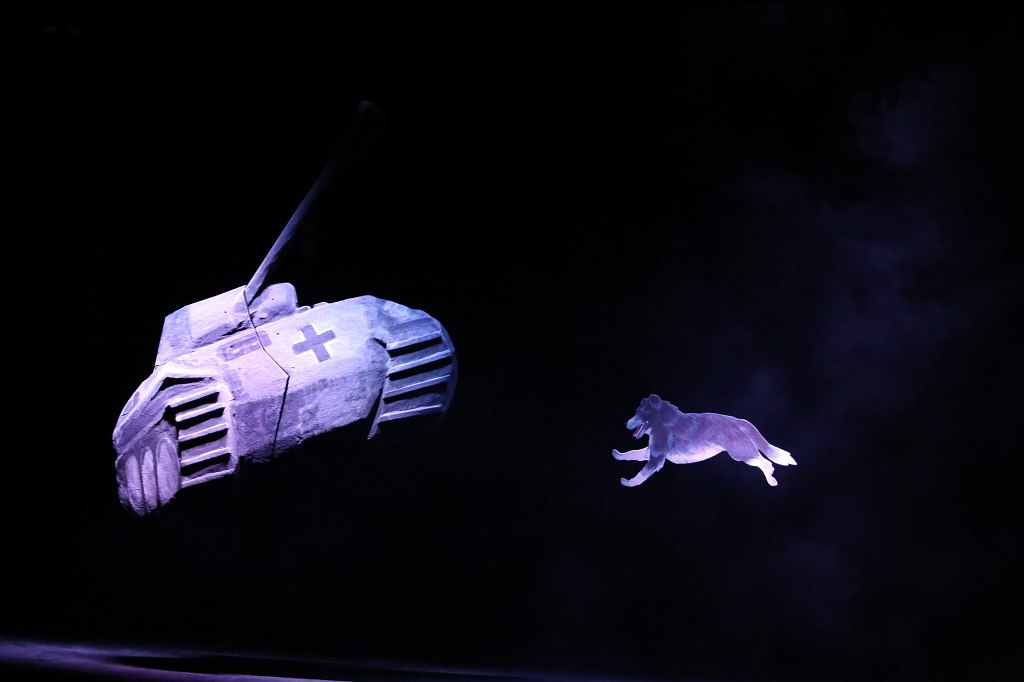

Общий тёмный фон спектакля, практически лишённый ярких красок, подтверждает – мы видим всё так, как обычно видят животные, а значит, и войну сейчас увидим совсем иначе. Интересно меняются пропорции кукол, изображающих людей, в зависимости от того, какое животное находится в центре повествования. Собака «видит» выплывающие из тьмы огромные руки, носы сапог, остальное высоко и далеко. Если, конечно, человек не присядет на корточки. Тогда появляется большое лицо.

Коты тоже смотрят на большие лица, а для лошади человек не так уж велик. А мыши хорошо различают только руки и огромные очки хозяина, учёного, который уверен, что «мышь может быть эффективным противотанковым». И все они (а значит, и зритель), видят ноги в солдатских сапогах, как символ войны, как что-то, что непоправимо меняет привычный мир.

Зритель как будто видит глазами животных, но видеть – не главное, понимают ли животные, что такое война.

Война – это запах. Солярки, раскалённого металла, дыма, нечистот, разлагающихся тел, спирта, махорки. Сгоревшего прямо в поле хлеба, печёных яблок на обуглившихся ветвях.

Война – это руины Сталинграда, где прямо среди обломков кирпича умывается пёстрая кошка. «Это моё место, это – мой город, я отсюда не уйду. Так уж мы, кошки, устроены».

Война – это голод. Украденный для лошади мешок овса, за который может светить трибунал. Попугай и кот, жмущиеся друг к другу, в одной клетке в стылом блокадном Ленинграде. Если животное не ест своего пернатого «друга», то почему бы людям не поучиться у него благородству?

Война – это жуткий комок серых крыс, накрывающий город на Неве…

Война – это идеология. Человеческая идеология не имеет запаха, а если он и был, его уже перебил запах войны. А у животных есть только люди, которым они доверяют. Люди, за которых они готовы бежать под танки со взрывчаткой в рюкзаке. Искать мины. Пробираться через линию фронта с донесениями. А люди всё время куда-то бегут. Они не хотят умирать. И безысходностью пахнет по обе стороны. У людей – война и идеология. А у животных есть только люди.

Не менее важны и звуки. Выстрелы, шорохи, грохот и голоса. Пусть это и не сказка, но животные говорят. Мы слышим многоголосие собак, из писка мышей ухо выхватывает знакомые слова, мягким мурлыкающим голосом говорит Мурочка, сталинградская кошка, которой, возможно, и не существует. Но и тех, кто не говорит человеческим голосом, отлично понимаешь. Интонации, движения – может, у животных нет разума в привычном смысле, но не стоит думать, что они ничего не понимают. В конце концов, у Дины, собаки-диверсанта, словарный запас на уровне семилетнего человеческого детёныша. Так «говорит» сама Дина.

Спектакль «Другими глазами войны» мог быть приключенческим роад-муви, про умных зверей, которые в поисках хозяев проходят войну, а потом, после мая 45-го, живут в одном большом доме и предаются воспоминаниям. Это была бы сказка. Это было бы легче. Но это было бы уже не о них.

«Другими глазами войны» – НЕ сказка. У четвероногих героев были реальные прототипы.

Немецкая овчарка Джульбарс, 14-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада. Единственная собака, награждённая медалью «За боевые заслуги». С помощью Джульбарса было разминировано 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по август 1945 года). Он также участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги.

Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Пса несли на руках.

Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Участник «рельсовой войны» в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона противника на перегоне Полоцк – Дрисса (19 августа 1943 года). В результате было уничтожено 10 вагонов, большая часть железной дороги была выведена из строя.

Шотландский колли Дик. Второй отдельный полк специальной службы «Келецкий». За годы войны с его помощью были обнаружены и обезврежены около 12 тысяч мин.

Самая известная заслуга Дика – обнаружение 2,5-тонного фугаса с часовым механизмом. Он был обнаружен собакой в фундаменте Павловского дворца (Ленинград) за час до момента взрыва.

Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около 400 раненых бойцов, в том числе и своего проводника, ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы.

«Кошка-призрак» – собирательный образ всех «пушистых радаров», которые чувствовали грядущую бомбёжку задолго до того, как начинали звучать сирены.

Легендарный кот Максим, переживший все 900 дней блокады, история которого приводится в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича:

«...На дворе стоял январь, по воспоминаниям переживших блокаду,— самый страшный месяц, когда от голода умирало очень много людей. В одной семье чудом уцелели домашние любимцы: кот и попугай, в недавнем благополучном сытом прошлом — заклятые враги. Кот Максим еле передвигался — клоками облезла шерсть, даже когти не убирались. Он перестал мяукать, выпрашивая еду. Говорящий попугай Жак молчал и с голоду тоже лишился своего роскошного оперения. Немного подсолнечных семечек, случайно выменянных на отцовское охотничье ружье, скоро кончились, и Жак был обречен. Однажды Максим ухитрился открыть птичью клетку и залезть в нее. В иные времена случилось бы непоправимое, а тут... Вернувшиеся домой хозяева были потрясены до слез: в холодной комнате, прижавшись друг к другу, спали оба питомца! Кот бережно свернулся клубочком вокруг попугая.

Попугай через несколько дней погиб. А кот выжил и стал живой легендой - котом, пережившим блокаду! Рассказ о нем передавался из уст в уста, многие люди приходили посмотреть на такое чудо, учителя приводили целые классы на экскурсии. А Максим оказался долгожителем. Он дожил до 20 лет и умер от старости в 1957 году...»

Кошачий десант, спасший Ленинград от крыс. В 1943 году, после частичного прорыва блокады, в Ленинград из Ярославской области привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с «мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, надежно охранялся.

«Мяукающая дивизия» прибыла в полуразрушенный город и кошки сумели отогнать крыс от продовольственных складов. Но полностью уничтожить грызунов не удалось – не хватило кошек. Вскоре была объявлена вторая «кошачья мобилизация». На этот раз на помощь Ленинграду спешили суровые коты из Сибири. Около 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов полностью очистили город, а также Эрмитаж и другие ленинградские дворцы и музеи.

«Другими глазами войны» – очень сильный и смелый спектакль, он не пытается присыпать историю сахарной пудрой, наотмашь бьёт по нервам, заставляет сопереживать, и уже на десятой минуте зрители забывают о том, что герои на сцене не живые. Вот солдат уговаривает лошадь поесть, а ребёнок из первого ряда громко просит: «Только не умирай!», хотя со своего места ему как раз отлично видно, что всё это – куклы.

В спектакле «Другими глазами войны» не будет счастливого финала, на который надеялись все маленькие зрители, и которого, конечно, не ждал никто из взрослых. В финале у огромных хозяйских ног свернётся пёс, а ноги в сапогах потом обернутся равнодушной мельницей, перемалывающей всё без разбора: людей, зверей, технику. Во время войны смертью и безысходностью пахнет по обе стороны. И об этом нужно вспоминать не только 9 мая.

Источник - livejournal

Автор - Ольга Жердева

1.05.2017 год